CIDADANIA

Cidadania e Democracia: muito além do voto

Em Portugal, o voto é exaltado como a mais pura expressão de cidadania, mas a realidade revela um sistema político envolto em descrédito. Ao voltarmos o olhar para o lado oculto do exercício cívico, qual o verdadeiro retrato do país?

Diogo Bilé, Duarte Roçadas, Miguel Dias e Tiago Amaro

Já imaginou como seria uma sociedade sem cidadania? Como seria viver num espaço onde direitos e deveres se dissolvem, sem uma rede invisível que nos liga e regula, que nos orienta no meio do caos social? É difícil de imaginar, porque a cidadania está tão entranhada nas nossas vidas quotidianas que raramente a questionamos. Levantamo-nos de manhã, trabalhamos, estudamos, votamos, pagamos impostos, usufruímos dos serviços de saúde e educação… tudo isto é possível porque somos cidadãos, e a nossa cidadania nos confere direitos e responsabilidades perante o Estado. No entanto, quando nos pedem para definir o que é, de facto, a cidadania, muitos de nós tropeçam nas palavras: “é ser parte de uma nação”, “é ter direitos”, “é votar nas eleições”.

Comecemos por defini-la em termos teóricos. A cidadania, enquanto vínculo jurídico que associa o indivíduo a um Estado-Nação, é um conceito que remonta às origens da Civilização Ocidental. Evoluiu com o passar dos séculos, à medida que as sociedades, a organização dos seus sistemas políticos e os padrões sociais de comportamento dos indivíduos se transformaram. Destacam-se, desde a sua origem, duas tradições jurídicas que passaram a definir a sua aplicação: o jus sanguinis, originário da Grécia e Roma Antigas, que conferia a cidadania através da filiação, e o jus soli, proveniente da Idade Média, por via da influência da organização feudal, que a atribuía pelo local de nascimento. Mas muita coisa mudou quando comparamos a estrutura política e social das sociedades tradicionais com a das contemporâneas. E a própria cidadania também se transformou.

Atualmente, a palavra “cidadão” já não se encontra limitada pelas fronteiras físicas do Estado-Nação: já não é mais um vínculo imutável e perpétuo. Talvez porque vivemos num mundo globalizado, marcado pelo acesso instantâneo à cultura, tradições, formas de pensar e modos de vida de comunidades que antes nos pareciam inalcançáveis. As inovações tecnológicas permitiram a intensificação dos fluxos migratórios, e as relações interpessoais tornaram-se dinâmicas. Mais do que uma prática que dá vida a uma Constituição e a um conjunto de leis, a cidadania transfigurou-se num direito universal, extensível a todos os cidadãos do mundo. À luz do nosso tempo, todos os indivíduos passam a ter a possibilidade de se integrarem em diferentes comunidades políticas, por muito mais diferentes que estas sejam, quer em termos geográficos como ideológicos, do seu local de origem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948 pela ONU, mostra que a cidadania assume-se como um espaço em constante negociação, onde a liberdade individual e a responsabilidade coletiva se cruzam. Num mundo interligado por fluxos migratórios, económicos e culturais, o conceito torna-se um reflexo do nosso tempo: plural, dinâmico e profundamente humanista.

A indissociável relação

Segundo a sua origem etimológica, que remonta à Grécia Antiga, a palavra “democracia” é resultado da junção do termo demos (povo) e kratos (poder). A sua definição é aparentemente simples. De forma literal, significa o “poder do povo”.

Geralmente, a expressão é associada, quase num exercício automático, ao pluralismo eleitoral, direito que permite aos cidadãos escolher, entre um conjunto de candidatos partidários, com diferentes posições e convicções ideológicas, os seus representantes políticos. E assim se pensa que a única forma de soberania popular se resume ao ato de votar. Com esta ação, o indivíduo, ao eleger o candidato que mais se aproxima das suas crenças, pensa que garante a sua representação no processo de tomada de decisões políticas. Mas mais do que isso: acha que participa na organização das instituições públicas, que faz parte do processo de elaboração de leis, que assegura a efetivação dos seus direitos e liberdades fundamentais. E tudo isto não deixa de ser verdade. Contudo, também não deixa de ser verdade que se trata de uma visão bastante limitada acerca daquilo que significa o termo “democracia”.

A democracia é um modo de vida em que as pessoas se preocupam com o bem-estar dos outros e agem de forma cooperativa para alcançar objetivos comuns. A cidadania implica em compreender que nossas ações afetam os outros e que temos a responsabilidade de contribuir para o bem comum.

Dewey, J. The Public and Its Problems, 1927

Para melhor compreender o seu significado, é necessário ter em conta que a democracia não existe sem a cidadania. Segundo John Dewey, um dos mais ilustres pensadores da Escola de Chicago, são dois conceitos que se unem, que se encontram interligados de forma indissociável.

A cidadania surge como o conjunto de diferentes formas através das quais é possível exercer a soberania popular: não se limita apenas ao ato de votar, mas também abrange o diálogo, a discussão de ideias e a interação permanente entre os cidadãos. É um processo de cooperação, de luta por causas sociais, em que os indivíduos, ao compartilharem as suas convicções, objetivos e perspectivas (mesmo que diferentes entre si), criam laços que sustentam a vida coletiva.

O sistema democrático vai, por isso, para além do formalismo das instituições públicas: é uma “modalidade de existência”, traduzida nas ações quotidianas e espontâneas dos cidadãos. É o espaço que promove o bem-estar coletivo. Estes atos cívicos informais — como a participação em debates locais, a organização de iniciativas comunitárias ou o apoio a causas sociais — refletem o verdadeiro espírito da cidadania. É o envolvimento diário, muitas das vezes invisível, que mantém a democracia viva e em movimento.

Com a participação eleitoral em queda no país, e se o voto é tido como a principal expressão de cidadania, que dizer dos atos informais — esses gestos silenciosos que muitos consideram inexistentes?

O silêncio eleitoral: a abstenção nacional

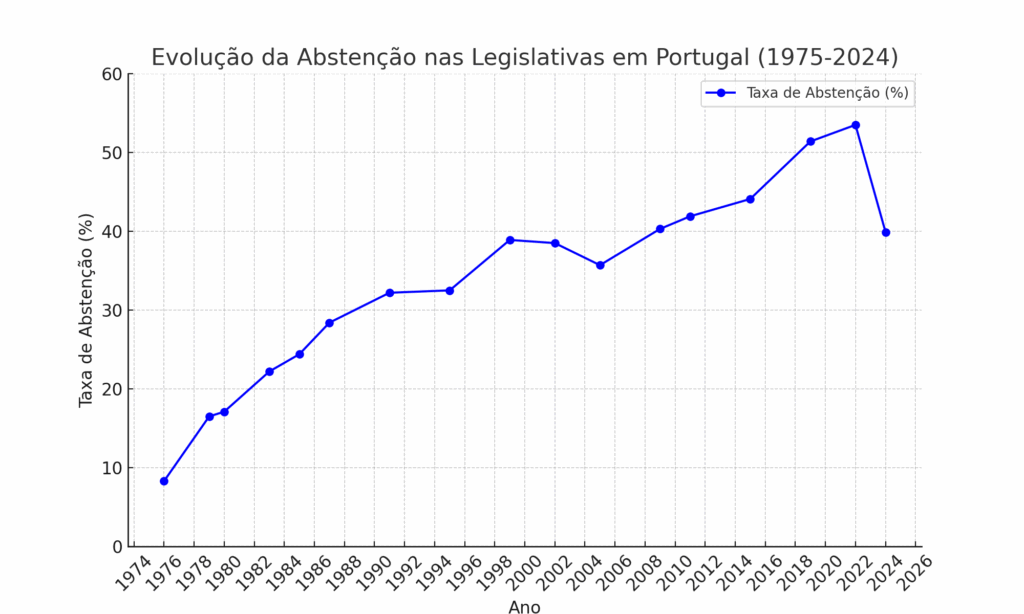

Portugal enfrenta um paradoxo inquietante, na atualidade: o direito ao voto, conquista histórica de Abril, é cada vez mais negligenciado pelos próprios portugueses. Esses que, em tempos longínquos, aderiram em massa às primeiras eleições verdadeiramente democráticas, realizadas em 1975, onde apenas se registou uma taxa de abstenção de 9%. É caso para se dizer: “mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”. Com uma taxa de abstenção de 49% nas legislativas de 2022, acima da média da União Europeia (47,8%), a abstenção eleitoral em Portugal passou a transcender a esfera do desinteresse individual para se revelar como um sintoma de uma crise estrutural. O voto, para muitos, transformou-se num ato desprovido de significação. Segundo os dados do Instituto +Liberdade, este fenómeno torna-se mais alarmante quando colocamos na balança as taxas de abstenção das eleições presidenciais de 2021 e das eleições europeias de 2019: ambas ultrapassaram os 60%.

A abstenção não é apenas um instrumento de medição da participação política: é muito mais do que isso. É a manifestação de um descontentamento latente que alimenta a perceção de que o sistema político falha em responder às exigências da sociedade. O cidadão comum tende a achar que este fenómeno tem se vindo a intensificar gradualmente, mas esta perceção não corresponde à realidade: em 1976, nas eleições presidenciais, cerca de 25% dos eleitores ficaram em casa. Já nas eleições autárquicas, desse mesmo ano, a primeira forma de participação no poder local, a taxa de abstenção foi de 35%. Números que nos deixam a pensar.

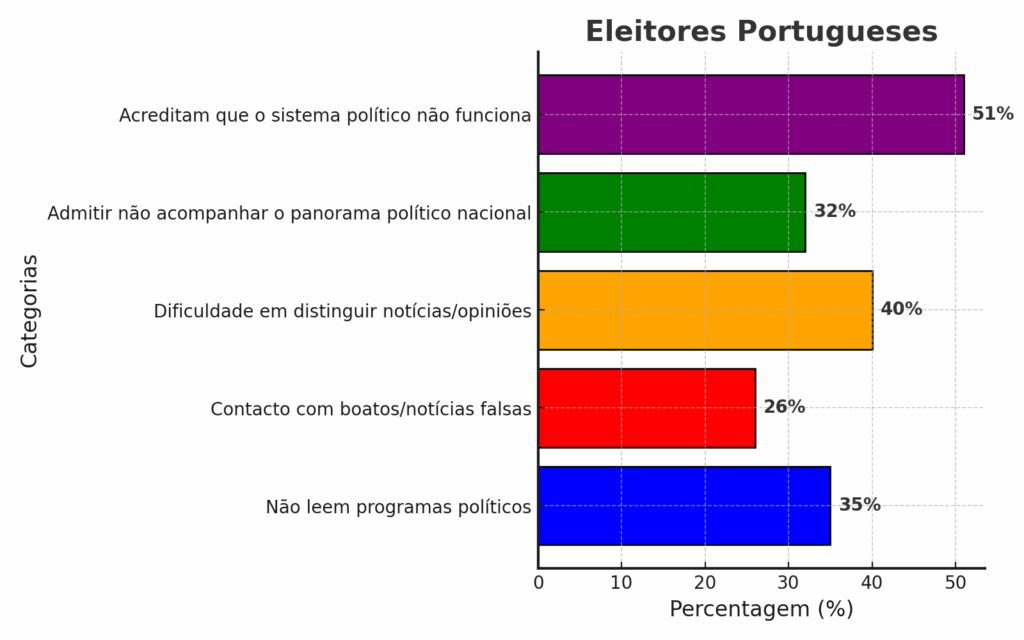

Mas hoje em dia, mais do que nunca, verifica-se um distanciamento palpável entre os governantes políticos e os eleitores: 32% dos cidadãos portugueses, segundo um artigo noticioso da RTP, admitem não acompanhar o panorama político nacional. As razões que levam à ocorrência deste fenómeno têm uma origem complexa: mais do que uma componente política, a abstenção envolve uma dimensão histórica, social e económica. Para a sua melhor compreensão, é necessário ter em conta dois perfis distintos de eleitores.

As diferentes perceções dos eleitores face ao sistema político português, gráfico elaborado a partir dos dados do Barómetro da Política Nacional, do relatório “Portugal no Contexto Europeu”, do Índice Europeu de Literacia dos Cidadãos, da Comissão Europeia e da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

A impotência como sintoma: o abstencionista crónico

O abstencionista crónico não é apenas um número. É um reflexo da frustração de quem se sente esquecido pela sociedade. A sua ausência nos atos eleitorais traduz-se numa ideia simples, mas poderosa: votar nunca mudou nada. Este perfil de abstencionista é sobretudo verificado nos indivíduos mais vulneráveis economicamente. A Fundação Francisco Manuel dos Santos revela que 64% dos cidadãos em situação de precariedade laboral não participaram nas eleições legislativas de 2022. O que nos leva a crer que estes indivíduos enfrentam um dilema: como confiar num sistema político que parece alheio às suas condições de vida?

A exclusão social é a principal causa que alimenta este distanciamento. Dados do Eurostat mostram que, em 2021, 22,4% da população portuguesa encontrava-se em risco de pobreza. Nestes casos, a abstenção é ainda mais elevada. A lógica é simples, mas devastadora: para quem vive neste limiar, preocupado em pagar contas ou garantir a próxima refeição, o ato de votar parece uma abstração. O voto deixa de ser visto como um direito ou uma oportunidade de mudança, transformando-se numa ação sem impacto prático na vida destes cidadãos.

Mas há mais: a precariedade, traduzida em trabalhos temporários ou mal remunerados, atinge cerca de 18% da força de trabalho em Portugal, segundo a Pordata. Os números ilustram uma desconexão estrutural: apenas 15% dos cidadãos em condições socioeconómicas vulneráveis acreditam que o seu voto pode influenciar o funcionamento das instituições públicas, revela a Fundação Manuel Francisco dos Santos. E assim, o abstencionista crónico recua, afastando-se das urnas como quem desiste de uma batalha já perdida. Para ele, a política é um espetáculo distante: as eleições tornam-se um símbolo de impotência.

A decisão que é influenciada: o eleitor desinformado

Se o abstencionista crónico demonstra impotência através da sua ausência, o eleitor desinformado vota, mas sem saber exatamente o que está a fazer. A Fundação Francisco Manuel dos Santos revela que 35% dos eleitores portugueses admitem não ler os programas políticos, antes de votar. Este número não é apenas um dado frio: é um retrato de uma escolha que é feita às cegas, onde a intuição e a influência de terceiros suplantam o conhecimento factual. Entre os jovens adultos este problema agrava-se. Dados da Pordata revelam que 47% dos eleitores, entre os 18 e os 34 anos, admitem ser influenciados por familiares e amigos, no que toca à escolha do voto, afastando-os de uma análise mais racional do contexto político português.

Existem diferentes formas de desinformação, mas a mais preocupante, no entanto, é a que se verifica no mundo digital. De acordo com a Comissão Europeia, em 2021, 26% dos portugueses admitiram ter tido contacto com boatos, notícias falsas ou discursos populistas durante o período das eleições presidenciais. Nestas plataformas, principalmente nas redes sociais, onde o factual e o fictício se difundem sem aviso, muitos eleitores tomam decisões políticas com base em slogans apelativos, falsas promessas e narrativas distorcidas que simplificam questões políticas complexas. O voto, nestes casos, torna-se uma escolha intuitiva, já que a desinformação oferece soluções sedutoras, mas desvinculadas da realidade.

A raiz do problema prende-se com o reduzido nível de literacia política em Portugal. O contexto nacional apresenta dificuldades significativas neste campo: o Índice Europeu de Literacia dos Cidadãos indica que 40% dos portugueses têm dificuldade em distinguir artigos noticiosos de textos opinativos. Além disso, dados do relatório “Portugal no Contexto Europeu” mostram que 32% dos cidadãos portugueses são incapazes de compreender programas políticos. Verifica-se ainda que há uma maior participação eleitoral entre indivíduos com formação académica, enquanto mais de metade dos eleitores em idade ativa possuem apenas o 2º e 3º ciclos de ensino. Assim, Portugal está ainda distante da visão idealista de Pedro Magalhães, investigador e cientista político português: “uma sociedade informada é a base de uma democracia robusta”.

Quando a cidadania se reinventa: os atos informais

Os números falam por si. Em 2024, mais de metade dos portugueses – 51% – acreditava que o sistema político português teria deixado de funcionar. Em sentido contrário, 85% dos inquiridos depositavam uma maior confiança no funcionamento das instituições europeias, segundo o Barómetro da Política Europeia. Uma cifra alarmante, que nos mostra que este sentimento se deve muito à presença assídua da corrupção política no sistema democrático nacional.

Casos mediáticos como a “Operação Influencer”, que culminou na dissolução do governo de maioria absoluta liderado por António Costa, são o tipo de escândalo que não apenas domina os noticiários, mas também as conversas no café, no autocarro ou à porta do trabalho. Escândalos que se tornam sinónimos de um problema estrutural: o sentimento de que a política serve interesses próprios, e não o bem comum. Mas a corrupção não é apenas uma palavra que se lê nas manchetes dos jornais: é sinónimo de desconfiança pública. Segundo o jornal Público, 78% dos portugueses afirmam que o nível de corrupção aumentou nos últimos três anos. A cada novo episódio, cresce a perceção de que a democracia portuguesa se encontra cada vez mais distante dos objetivos da sua criação.

Embora a corrupção frequentemente afaste os eleitores, existem momentos em que ocorre o oposto. É neste paradoxo que reside o desafio de tentar perceber o papel da corrupção na sua relação com a abstenção eleitoral. Destaque para as eleições legislativas de 2024, realizadas sob a sombra dos escândalos que marcaram o governo socialista. Contra todas as expectativas, a taxa de participação foi de 64%, a mais alta em duas décadas. O que mudou neste cenário?

Como sublinha o relatório da Transparência Internacional, realizado pela Transparency.org, “a corrupção, quando atinge níveis visíveis, pode atuar como catalisador da participação política, especialmente em contextos onde a confiança nas instituições já se encontra em declínio”. Dados do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa corroboram esta visão: 32% dos eleitores escolheram votar no “Chega!”, partido político que fez do combate à corrupção a bandeira da sua campanha, consolidando-se como a terceira força política do país. No entanto, esta mobilização só se torna sustentável se o sistema político for capaz de traduzir essa indignação em reformas tangíveis. Sem isso, toda uma energia transformadora se dissipa, dando continuidade a um ciclo de apatia política. E tem sido esta a tendência, pelo menos no contexto nacional.

Quando a cidadania se reinventa: os atos informais

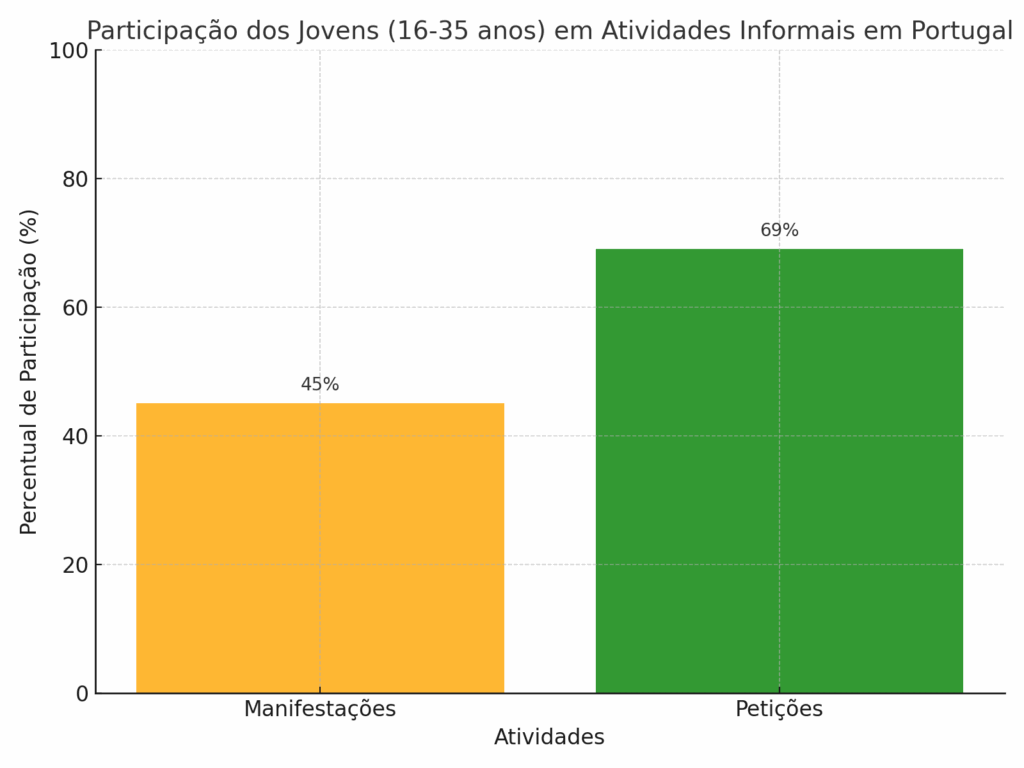

O estudo “50 anos de Democracia em Portugal”, coordenado pelo ISCSP, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, mostra-nos que cada vez menos jovens se envolvem em formas de participação política convencionais. Este afastamento, longe de ser um sinónimo de apatia cívica, evidencia que as novas gerações não se encontram alheias ao sistema político, mas preferem adotar ações concretas que se dirigem às elites de forma mais eficaz do que através do voto ou da filiação partidária. Os atos informais sobrepõem-se aos mecanismos tradicionais, vistos como distantes e ineficazes: é perante a fragilidade formal do sistema democrático que a cidadania se reinventa.

A assinatura de petições emerge como a principal via de participação informal: 69% dos jovens inquiridos, com idades compreendidas entre os 16 e os 35 anos, dizem já ter recorrido a esta via. Também as greves ou as manifestações legais ocupam um lugar cimeiro (45%), o que indica uma disposição considerável para o ativismo direto. Estas formas de participação cívica são reforçadas pelo desencanto dos jovens portugueses em relação às medidas dos partidos políticos: apenas 7% dos inquiridos se encontram filiados. O que nos leva a encontrar uma tendência: os jovens preferem debater-se em torno de questões específicas, em vez de se alinharem em ideologias políticas abstratas.

Por sua vez, os portugueses encontram-se mais focados em apoiar causas de iniciativas que consideram importantes: em 2023, a pressão sobre o sistema de transportes públicos em Lisboa gerou uma petição que reuniu mais de 50 mil assinaturas, em apenas três semanas. A degradação da infraestrutura, combinada com atrasos crónicos e a ausência de medidas efetivas para a redução das emissões de carbono, levou à mobilização de cidadãos insatisfeitos. Esta ação, amplamente divulgada nas redes sociais, destacou-se por trazer para o debate público não apenas a questão de ser necessária uma eficiência logística, mas também a urgência de transportes públicos sustentáveis na capital do país.

As manifestações legais, que são utilizadas pelos jovens como forma de expressar o seu descontentamento, são cada vez mais frequentes. As Greves Climáticas Estudantis, que mobilizaram milhares de estudantes portugueses em 2023, ilustram uma mudança pragmática na forma como os jovens fazem chegar as suas crenças, opiniões e convicções até aos dirigentes governamentais. Organizadas em sintonia com movimentos internacionais, as ações deste grupo têm como objetivo pressionar o governo português a implementar medidas políticas mais ambiciosas de forma a cumprir os compromissos do Acordo de Paris. A mensagem é simples: promover uma transição energética renovável e acessível a todos os portugueses e, não menos importante, colocar um término à utilização de combustíveis fósseis até 2030. A sua voz já se fez ouvir: alguns jovens chegaram a ocupar as instalações da REN, Redes Energéticas Nacionais, bem como a expressar a sua indignação em comícios do Partido Socialista.

Os atos informais não se verificam em torno apenas de tentativas de contacto com as instâncias governativas, mas também encontram nas causas humanitárias a sua expressão. Nestas situações, evidencia-se que a cidadania não necessita de intermediários. Quando há vontade, existem sempre soluções.

Momentos de crise, como os incêndios florestais que devastaram Pedrógão Grande em 2017, revelam também o poder transformador da cidadania informal. O movimento “Ajuda Pedrógão” rapidamente uniu milhares de portugueses numa onda de solidariedade: foram organizadas campanhas de recolha de bens essenciais, como alimentos, roupas e eletrodomésticos. Na pandemia de COVID-19, os cidadãos portugueses organizaram-se para confeccionar máscaras caseiras, entregar refeições a profissionais de saúde e ajudar vizinhos isolados com a compra de bens essenciais. Mas a cidadania informal não se restringe apenas ao contexto nacional: vai muito para além disso.

Destaque para o movimento “Todos por Moçambique”, que surgiu em 2019. Embora a iniciativa não tenha tido origem em Portugal, os portugueses demonstraram uma mobilização impressionante, contribuindo com milhares de euros para apoiar as comunidades das áreas afetadas pelo ciclone Idai. Os donativos permitiram fornecer alimentos e medicamentos às populações mais vulneráveis, como mulheres e crianças, e financiaram a reconstrução das províncias de Sofala e Manica, as mais devastadas pela catástrofe. Estes gestos revelam como a solidariedade informal transcende distâncias físicas, transformando tragédias em oportunidades de reinvenção a nível social. Mas estes também podem conferir expressão àqueles que se encontram esquecidos pelo sistema democrático.

Nas ruas de Lisboa, a cidadania informal encontra espaço em atos que iluminam vidas marginalizadas. Grupos de voluntários distribuem refeições quentes aos sem-abrigo nas noites frias de inverno, enquanto iniciativas não governamentais, como o projeto “Refood”, aproveitam excedentes alimentares para combater a fome nos bairros mais carenciados. Durante a crise dos refugiados sírios, em 2015, famílias portuguesas abriram as portas das suas casas para acolher quem fugia da guerra, um gesto de humanidade que se repetiu com o advento do conflito na Ucrânia. Projetos como hortas comunitárias, bibliotecas de rua e feiras solidárias, e iniciativas de apoio a grupos vulneráveis — como vítimas de violência doméstica, toxicodependentes, indivíduos portadores de deficiência e idosos — revelam a força da cidadania espontânea. Dar voz e dignidade a estes cidadãos é uma das suas melhores facetas. O altruísmo torna-se a melhor resposta face ao silêncio das instituições públicas.

A voz que nunca se irá esgotar

A democracia portuguesa vive um momento de reinvenção, e os atos informais são a razão desta transformação. A abstenção eleitoral não se traduz num sinónimo de apatia cívica, muito pelo contrário: representa a procura incessante por novas formas de envolvimento social. Não representa silêncio: é construção. São corpos que falam, mãos que erguem faixas, vozes que ecoam para além das urnas. Os jovens portugueses, com o espírito reivindicativo que lhes é característico, tornaram-se a força motriz desta mudança. Foram eles que promoveram a transição para o exercício de uma democracia mais próxima do princípio para a qual foi criada: “dar voz ao povo”. E o que hoje vemos é um conjunto de cidadãos portugueses que deixaram de se restringir à verticalidade do sistema político. Vemos um povo que se distancia das estruturas partidárias tradicionais, que se mantiveram afastadas das agendas políticas dos mais jovens e que nunca estabeleceram um contacto mais aproximado com os diferentes segmentos da sociedade civil. Vemos um povo que se expressa, que se reivindica, que não se limita a cumprir o que as instâncias governativas lhe ditam.

Por detrás de toda esta revolução, a cidadania emerge como o seu fio condutor: não se trata de um momento isolado, nem de uma marca imutável. É um tecido em movimento, uma presença constante que sustenta não só a formalidade do sistema democrático, mas tudo o que o transcende. Está presente nos gestos que enchem as ruas, nas palavras que circulam pelas redes, nas pequenas escolhas que moldam o quotidiano. Sem estas pequenas ações (que se manifestam grandes), o sistema democrático seria apenas uma engrenagem desprovida de vida. Afinal, a cidadania e a democracia vão muito para além do voto: são vivências, práticas constantes, a respiração coletiva de um povo que, face às adversidades, encontra sempre uma alternativa que lhe garante expressão.